- Détails

Lorsqu’un citoyen appelle le 112 pour demander une aide médicale, il déclenche un processus dans lequel plusieurs acteurs interviennent. Ces acteurs sont examinés en détail ci-dessous.

Centrales d’urgence 112

Fonctionnement général

La Belgique compte 10 centrales d’urgence 112 : une dans chaque capitale provinciale, à l’exception du Brabant wallon, et une dans la Région de Bruxelles-Capitale. Les appels en provenance du Brabant wallon sont traités par la centrale d’urgence 112 du Hainaut.

« La Belgique compte 10 centrales d’urgence 112. »

« La Belgique compte 10 centrales d’urgence 112. »

En Belgique, le numéro d’urgence 112 aboutit dans l’une des 10 centrales d’urgence. En 2023, les centrales d’urgence 112 occupaient 447 opérateurs[1]. Un opérateur de la centrale d’urgence répond à l’appel et analyse la demande d’aide. À l’aide du Manuel belge de la régulation médicale composé de protocoles préétablis, Il classe la demande d’aide en fonction de son niveau de gravité. Ensuite, les moyens les plus appropriés sont mobilisés. Il peut s’agir d’une ambulance, d’une équipe d’intervention paramédicale (PIT) ou d’un service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).

Les opérateurs sont assistés par un directeur médical[2], un directeur médical adjoint[3] et des infirmiers régulateurs[4].

- Le directeur médical est chargé de superviser la qualité médicale du dispatching de l’aide médicale urgente. Il doit être titulaire d’un diplôme de médecin spécialiste en médecine d’urgence.

- Le directeur médical adjoint est titulaire du titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en soins intensifs et soins d’urgence. Sous la coordination du directeur médical, il accomplit des tâches au sein de la centrale d’urgence 112 en tant qu’autorité médicale fonctionnelle, en tant que collaborateur de projet et en tant que maillon entre les différents partenaires de la centrale d’urgence 112.

- L’infirmier régulateur soutient et conseille les opérateurs en leur offrant, entre autres, une formation médicale adéquate. Il est titulaire du titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en soins intensifs et soins d’urgence. Il doit également avoir suivi une formation spécifique en matière de gestion de crise et des plans d’urgence.

Aide médicale non urgente via un appel au 1733

Le 1733 est un numéro central destiné à apporter une aide médicale non urgente aux citoyens en dehors des heures ouvrables : la nuit en semaine, le jour et la nuit les week-ends et jours fériés. Ce numéro est lié aux services de médecine de garde locaux. Les opérateurs de certaines centrales d’urgence 112 traitent déjà les appels du numéro 1733.

|

“Le numéro 1733 peut être utilisé dans 1 109 localités pour joindre des médecins généralistes de garde.” |

En date du 4 janvier 2024, les habitants de 1 109 localités, identifiées par un code postal, ont la possibilité de joindre des médecins généralistes de garde via le numéro 1733[5].

Dans 602 des 1 109 localités, les appels au 1733 sont traités par une centrale d’urgence 112. C’est le cas pour les localités relevant des centrales d’urgence 112 d’Arlon, Anvers, Mons, Bruges, Louvain ou Liège. La centrale d’urgence qui prend l’appel dépend de la localité à partir de laquelle l’appel au 1733 est émis. La prise en charge de l’appel est organisée de manière complémentaire et en synergie avec le système d’appel 112. Des opérateurs formés orientent le demandeur de soins, sur la base du Manuel belge de la régulation médicale, vers l’offre de soins la plus appropriée.

Dans les 507 autres localités, les appels sont actuellement transférés directement vers un collaborateur du poste médical de garde ou vers un médecin généraliste de garde. En raison de la pénurie aiguë d’opérateurs, il n’est pas encore possible de diriger l’ensemble des appels 1733 vers la centrale d’urgence 112 dans toutes les communes.

Pour en savoir plus sur le numéro 1733 :

www.1733.be

Taskforce opérateurs : quand les opérateurs viennent à manquer

Malgré les efforts constants déployés pour renforcer les effectifs dans les centrales d’urgence 112, le nombre d’opérateurs en salle demeure insuffisant. Pour fonctionner correctement, on estime qu’une centrale d’urgence 112 nécessite un minimum de trois opérateurs. Ce n’est qu’à partir de quatre opérateurs que la centrale a la capacité suffisante pour prendre en charge les appels au 1733. La Direction générale Sécurité civile du SPF Intérieur, en collaboration avec ses partenaires dont le SPF Santé publique, a mené fin 2023 un exercice à 360 degrés visant à s’atteler à l’ensemble des difficultés rencontrées au sein des centrales d’urgence 112. Cette collaboration a abouti à l’élaboration d’un master plan pour les centrales d’urgence 112. Celui-ci se structure autour de sept défis majeurs : gouvernance (1), organisation du travail (2), ressources humaines (3), outils et technologie (4), bien-être (5), communication (6) et financement (7). Le plan reprend près de 150 actions et offre des leviers pour une amélioration significative de la situation actuelle.

Parmi les solutions dégagées, il a été décidé de créer une procédure de recrutement accélérée, appelée « Fast Lane ». En une journée, le candidat passe l’ensemble des examens et interviews qui constituent les épreuves de sélection. Le trajet de formation a également été adapté afin que les futurs opérateurs puissent prendre en charge des appels 1733 pendant le temps de leur formation aux appels 112. Cette situation win-win bénéficie tant aux opérateurs, qui ont la possibilité de s’exercer à leur futur métier avant la fin de leur formation, qu’à la centrale d’urgence 112 qui dispose plus rapidement de personnel pour soulager les opérateurs 112.

Le 15 mars 2024, 32 opérateurs étaient déjà entrés en fonction et, via la Fast Lane, 25 personnes avaient accepté un poste d’opérateur 112 ou 1733. 31 postes étaient encore vacants. À titre de comparaison, 32 opérateurs 112 et 1733 ont été recruté en 2023.

Une seconde solution avancée consiste en la création de deux centrales d’urgence (une néerlandophone et une francophone) supraprovinciales, virtuelles, pour le 1733. Les opérateurs qui travailleront au sein de ces centrales 1733 virtuelles continueront à travailler physiquement dans les centrales d’urgence 112 des différentes provinces. Cependant, les appels 1733 qui aboutiront dans cette centrale virtuelle seront pris en charge par les opérateurs quelle que soit la centrale d’urgence 112 territorialement compétente qui aurait dû prendre l’appel en charge. Auparavant, un appel passé sur le territoire de la province du Hainaut était pris en charge par la centrale d’urgence 112 de Mons. Grâce à ce système, le même appel 1733 pourra être pris en charge par exemple par un opérateur de la centrale d’urgence 112 de Liège. Étant donné que la prise en charge des appels ne dépendra plus du lieu de travail de l’opérateur mais de sa disponibilité, ce dispositif permettra de résoudre les problèmes afférents au manque de personnel. Autrement dit, cela permettra, par exemple, à l’opérateur qui prend en charge les appels 1733 dans la centrale d’urgence de Louvain de traiter un appel 1733 passé par un appelant situé dans la ville d’Anvers dans la cas où l’opérateur 1733 de la centrale d’urgence d’Anvers est déjà au téléphone avec un autre appelant. Auparavant, ce type d’appel était mis en attente le temps que l’opérateur de la centrale d’urgence d’Anvers clôture son premier appel. La mutualisation des moyens humains des centrales d’urgence d’un même rôle linguistique devrait permettre une meilleure gestion des appels 1733.

La centrale virtuelle supraprovinciale francophone pour le 1733 a été inaugurée le 1er avril 2024. Après une phase de test, des postes médicaux de garde y ont été progressivement intégrés tous les 15 jours. La centrale virtuelle néerlandophone a suivi un mois plus tard, le 1er mai 2024. À terme, l’ensemble du territoire belge devrait être couvert.

Services d’ambulance et permanences

En Belgique, en date du 1er janvier 2024, 116 organisations avaient conclu avec le SPF Santé publique un accord intitulé « Convention service ambulancier aide médicale urgente ». Selon cet accord, les services s’engagent à être disponibles aux heures convenues.

|

Les organisations suivantes sont impliquées dans l’aide médicale urgente :

|

Seuls les services qui ont conclu un accord formalisé par la signature d’une convention peuvent être appelés par une centrale d’urgence 112. La signature d’une convention est également indispensable pour obtenir une subvention du SPF Santé publique. Les services qui n’ont pas signé de convention prennent en charge le transport non urgent de patients, à condition qu’ils soient agréés par les entités fédérées.

Sur la base de cet accord, une ou plusieurs permanences tenues chacune par deux secouristes-ambulanciers se tiennent prêtes à intervenir à la demande de la centrale d’urgence. Au 1er février 2024, en Belgique, il y avait 420 permanences : 379 pour une ambulance et 41 pour une équipe d’intervention paramédicale (voir plus loin)[6]. Certaines permanences se sont engagées à commencer dans le courant de l’année. D’ici fin 2024, la Belgique comptera un total de 441 permanences financées, soit 3 permanences ambulances et 18 permanences PIT supplémentaires.

- La plupart des permanences ont un service de garde où les ambulanciers sont stationnés au point de départ. Ces permanences disposent d’un local de repos. C’est ce qu’on appelle une permanence « sous toit » . Ce type de permanence est le modèle le plus fréquent (345 postes).

- Une série de permanences ont un service de garde dans lequel les ambulanciers se tiennent prêts à leur domicile d’où ils se rendent au point de départ en cas d’appel. Dans ce cas, on parle ici d’une permanence « sans toit ».Ce type de permanence est le modèle le moins fréquent (26 postes).

- Certaines permanences proposent une garde « mixte », combinant permanence sous toit et permanence sans toit. Un total de 49 postes est organisé selon ce modèle.

En savoir plus sur les services d’ambulance :

https://www.health.belgium.be/

Nombre de permanences pour les ambulances et les fonctions PIT par type (01/02/2024)

Différents services d’urgence de l’aide médicale urgente

Dans une situation qui nécessite une aide médicale urgente, divers moyens peuvent être envoyés sur le lieu de la situation d’urgence, à savoir une ambulance, une équipe d’intervention paramédicale (PIT) ou un service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). Sur la base des protocoles établis dans le Manuel belge de la régulation médicale, l’opérateur de la centrale d’urgence détermine les moyens qui seront mobilisés. En outre, sur la base des protocoles susmentionnés, un opérateur peut orienter l’appelant vers un médecin généraliste (de garde).

Ambulance

Une ambulance est un véhicule spécialement adapté, aménagé et équipé d’une part pour fournir une aide d’urgence sur un lieu d’intervention, d’autre part pour transporter un patient en toute sécurité. L’ambulance dispose du matériel nécessaire à la surveillance et à la dispensation des premiers soins. Dans chaque ambulance, il y a au minimum deux secouristes-ambulanciers. Ils sont le plus souvent les premiers professionnels de santé à arriver sur les lieux d’intervention.

En Belgique, il existe 379 permanences pour l’envoi d’ambulances agréées pour l’aide médicale urgente. 31 sont situées dans la Région de Bruxelles-Capitale, 201 dans la Région flamande et 147 dans la Région wallonne. Si on considère le nombre de permanences par 100 000 habitants, on constate une plus forte densité en Région wallonne : 3,98 par 100 000 habitants contre respectivement 2,95 et 2,49 par 100 000 habitants dans les régions flamande et de Bruxelles-Capitale.

Ambulance intermédiaire

Une ambulance intermédiaire est une ambulance dont la majorité de l’activité vise à effectuer du transport médico-sanitaire non urgent (TMS) mais qui peut être intégrée à l’aide médicale urgente de façon ponctuelle en cas de catastrophe ou de crise ou comme véhicule de substitution temporaire à un départ 112 existant. Ce dispositif doit permettre à l’aide médicale urgente de monter en puissance rapidement en cas de besoin.

Le transport non-urgent de patients en ambulance relève d’une compétence régionale. Il peut s’agir par exemple d’un transfert de patient entre deux hôpitaux ou d’un examen à l’hôpital d’un patient en civière. L’ambulance intermédiaire doit être agréée par les entités fédérées pour pouvoir réaliser du transport médico-sanitaire non urgent mais aussi par le SPF Santé publique pour pouvoir être intégrée à l’aide médicale urgente. Jusqu’en 2024, ce type de moyen était dans une zone grise, à mi-chemin entre les compétences des entités fédérées et fédérales. Une étroite collaboration entre l’État fédéral et les entités fédérées a permis de clarifier l’utilisation des ambulances intermédiaires ainsi que les critères les définissant.

Équipe d’intervention paramédicale (PIT)

L’équipe d’intervention paramédicale (PIT) est une équipe d’aide qui intervient dans les cas plus graves. L’équipe est constituée au minimum d‘un secouriste-ambulancier et d’un infirmier disposant du titre professionnel particulier en soins intensifs et en soins d’urgence. Une ambulance PIT peut être envoyée pour des interventions au cours desquelles les soins peuvent être confiés à un infirmier. En outre, un PIT est aussi appelé dans certains cas quand il n’y a pas de SMUR disponible.

En plus du matériel de base d’une ambulance, une ambulance PIT doit disposer de l’équipement nécessaire à l’accomplissement de toutes ses missions. Davantage de tâches sont en effet confiées à l’infirmier et au secouriste-ambulancier par le biais d’ordres permanents (voir le chapitre Qualité et innovation). Cela permet à l’infirmier d’effectuer un certain nombre d’actes médicaux sur place. De plus, l’équipe PIT a la possibilité de contacter un médecin de référence si une guidance est nécessaire sur le plan médical. Il s’agit d’un médecin qui conseille et coache à distance l’infirmier l’utilisation des ordres permanents.

La fonction PIT est actuellement un projet pilote. En octobre 2009, 24 projets pilotes dans le cadre d’une fonction PIT ont été lancés en Belgique. Actuellement, aucun nouveau service n’est lancé mais plusieurs hôpitaux prennent l’initiative de faire évoluer un service d’ambulance existant et agréé vers une fonction PIT. D’ici la fin de l’année 2024, 27 nouvelles fonctions PIT intégreront l’aide médicale urgente dans le cadre du projet « un PIT transport interhospitalier urgent par réseau hospitalier ». Cela portera à 51 le nombre total de fonctions PIT actifs en Belgique. Une fonction PIT peut disposer de plusieurs équipes d’intervention paramédicale.

Au 1er février 2024, il y avait 41 permanences tenues par une équipe d’intervention paramédicale (PIT) en Belgique, dont 25 en Région flamande, 13 en Région wallonne et 3 dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Toutefois, si on examine le Nombre de permanences PIT par 100 000 habitants, on constate que les chiffres sont presque équivalents en Flandre et en Wallonie. On dénombre 0,35 permanences PIT par 100 000 habitants en Région wallonne contre 0,37 en Région flamande. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, on recense 0,24 permanences PIT par 100 000 habitants.

Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR)

Un service mobile d’urgence et de réanimation ou SMUR est une équipe médicale mobile qui dispense une aide médicale urgente dans le cadre d’une situation d’urgence. L’équipe se compose au minimum d’un médecin urgentiste et d’un infirmier titulaire du titre professionnel particulier en soins intensifs et en soins d’urgence. Le lieu d’affectation du SMUR se situe dans un hôpital.

L’équipe SMUR est toujours accompagnée d’une ambulance sur le lieu d’intervention et peut être appelée à la demande de l’opérateur de la centrale 112 ou à la demande des ambulanciers sur place s’ils estiment avoir besoin d’un médecin en renfort.

Au 1er février 2024, en Belgique, il y avait 94 fonctions SMUR dont 49 en Région flamande, 36 en Région wallonne et 9 dans la Région de Bruxelles-Capitale. Deux de ces 94 fonctions SMUR sont des hélicoptères SMUR basés en province de Liège et à Bruges, qui servent actuellement de projets pilotes.

Si on considère le nombre de fonctions SMUR par 100 000 habitants, on constate une plus grande présence en Région wallonne : 0,97 par 100 000 habitants contre 0,72 dans les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale. La présence plus importante de SMUR en Région wallonne peut s’expliquer par des zones plus faiblement peuplées qui nécessitent une plus grande présence des fonctions SMUR afin d’assurer une prise en charge rapide. L’objectif est de parvenir à un accès égal à l’aide médicale urgente dans les différentes régions du pays. À cette fin, le nombre de SMUR est déterminé sur la base de critères de programmation incluant, entre autres, le nombre d’habitants par province. Ces critères ont été définis dans un arrêté royal.[7]

Nombre de permanences pour les ambulances et les fonctions PIT et SMUR agréés par

100 000 habitants par région

Pour en savoir plus sur l’emplacement des fonctions SMUR et PIT agréées et les lieux de départ des ambulances:

https://www.health.belgium.be/fr/Santé/organisation-des-soins-de-Santé/partage-dedonnees-de-Santé/institutions-de-soins

Services d’urgence

| L’hôpital le plus proche est calculé en fonction du délai d’intervention et non en fonction du nombre de kilomètres : par exemple, la distance entre Egenhoven et le campus du Gasthuisberg de l’UZ Leuven est de 5 km via la N264, mais le délai d’intervention est de 9 minutes. La distance entre Egenhoven et l’hôpital régional Heilig Hart est de 4,2 km, mais le délai d’intervention est de 10 minutes. Dans ce cas, le patient sera donc emmené au campus Gasthuisberg de l’UZ Leuven, même si l’hôpital régional Heilig Hart est plus proche. Lorsqu’un SMUR intervient, le médecin a la possibilité de s’écarter du délai d’intervention le plus rapide à condition que cela se justifie en raison du diagnostic du patient ou de la nécessité d’une plateforme thérapeutique spécifique (neurochirurgie ou néonatologie, par exemple). |

En Belgique, nous connaissons deux types de services d’urgence.

- Un service de soins d’urgence spécialisés : ce service doit être occupé en permanence par un médecin urgentiste et au moins deux infirmiers, dont un au moins doit avoir obtenu le titre professionnel particulier en soins intensifs et en soins d’urgence. Ce service doit être capable de stabiliser et de rétablir les fonctions vitales d’un patient. Les ambulances 112 doivent se diriger vers ce type de service pour y déposer un patient.

- Un service de première prise en charge des urgences : chaque hôpital aigu qui ne dispose pas d’un service d’urgence spécialisés doit disposer d’un service de première prise en charge des urgences. Ici, un infirmier et un médecin de garde suffisent pour l’ensemble de l’hôpital.

Au 1er février 2024, la Belgique comptait 124 services d’urgence, répartis sur différents campus hospitaliers[8]. Parmi ceux-ci, 2 de la Région flamande, 2 de la Région Wallonne et 1 de la Région de Bruxelles-Capitale ne disposent que d’un service de première prise en charge des urgences. Les autres concernent des services de soins d’urgence spécialisés.

Personnel des services d’urgence de l’aide médicale urgente

Le personnel infirmier et paramédical habilité à exercer dans le cadre de l’aide médicale urgente est identifiable à l’aide d’un signe distinctif sous forme d’un badge délivré par le SPF Santé publique.

- Pour les secouristes-ambulanciers, l’octroi de ce signe distinctif est conditionné par l’obtention du brevet de secouriste-ambulancier. Ce brevet s’obtient moyennant réussite de la formation organisée par les centres de formation provinciaux.

- Pour les infirmiers titulaires d’un titre professionnel particulier en soins intensifs et en soins d’urgence, l’octroi du signe distinctif du SPF Santé publique ne nécessite pas de formation supplémentaire. Pour les autres infirmiers désireux de faire de l’aide médicale urgente, l’octroi du badge est conditionné par la réussite de la formation dans les centres de formation provinciaux.

- Les médecins ne doivent pas disposer de signe distinctif pour exercer dans un SMUR.

Nombre de prestataires de soins par type avec brevet et signe distinctif (31/12/2023)[9]

Il est à noter que le nombre d’infirmiers spécialisés dans les soins intensifs et d’urgence avec brevet et signe distinctif a presque doublé au cours des dix dernières années.

Évolution de nombre de prestataires de soins par type avec brevet et signe distinctif

En savoir plus sur la formation des secouristes-ambulanciers :

Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers du 1er janvier 2024

[1]Source : SPF Intérieur et Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU).

[2]Les tâches du directeur médical sont fixées par l’arrêté royal définissant la fonction, les missions et le profil de compétence du directeur médical des centres 112.

[3]Les missions du directeur médical adjoint sont fixées par l’arrêté royal définissant la fonction, les missions et le profil de compétence du directeur médical adjoint des centres 112.

[4]Source : Les tâches de l’infirmier régulateur sont fixées par arrêté royal définissant la fonction, les missions et le profil de compétence de l’infirmier régulateur des centres 112.

[5]Dans les autres communes, le médecin de garde est joignable via un numéro de téléphone local.

[6]Les permanences telles que discutées ci-dessus ne sont organisées que pour les ambulances et les équipes d’intervention paramédicale (PIT). Pour cette raison, aucune donnée sur les fonctions du SMUR n’a été traitée ici.

[7]Arrêté royal du 20 septembre 2002 précisant les règles relatives au nombre maximum et fixant les critères de programmation applicables à la fonction «service mobile d’urgence».

[8]Source : SPF Santé publique (2024, 1er février). Hospital Infrastructure Repositry (HIR). [Dataset]

[9]Source : SPF Santé publique (31 décembre 2023). E-CAD. [Dataset]

- Détails

La prise en charge d’une situation d’urgence collective ou d’une crise fédérale majeure est coordonnée depuis le Centre national de crise, qui fait partie du SPF Intérieur. Cependant, les principes de gestion élaborés au niveau fédéral sont également appliqués aux niveaux provincial et communal lors d’incidents de moindre importance.

Cinq disciplines

|

Une catastrophe ou une situation d’urgence collective est traitée par plusieurs services d’intervention, chaque discipline disposant d’un plan d’intervention monodisciplinaire qui décrit son propre fonctionnement. Lorsque plusieurs disciplines sont déployées simultanément, une coordination conjointe est nécessaire : on parle alors de déploiement multidisciplinaire.[1] |

|

“5 disciplines ou services d’intervention peuvent être sollicités en cas de catastrophe ou de crise.” |

|

Discipline 1 : les opérations de secours

|

| Discipline 2 : les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux Les missions de la discipline 2 sont assurées par des services médicaux et psychosociaux (par exemple, les services d’ambulance, les services SMUR, la Croix-Rouge, les intervenants psychosociaux, l’Inspection d’hygiène fédérale, etc.). Les principales missions de cette discipline sont discutées plus loin dans ce rapport. |

|

Discipline 3 : la police du lieu de la situation d’urgence

|

|

Discipline 4 : l’appui logistique

|

|

Discipline 5 : l’information à la population

|

Plans d’urgence

L’objectif de la planification d’urgence est d’anticiper une catastrophe ou une crise. Toutes sortes de mesures, procédures, instruments et mécanismes de coordination sont introduits. De cette façon, les ressources (humaines et matérielles) nécessaires pour gérer la situation peuvent être déployées rapidement et de manière efficiente. Selon la nature de l’incident, il existe différents plans d’urgence.

- Les plans d’urgence multidisciplinaires sont élaborés par différentes autorités. Ils sont destinés à la gestion de crise au niveau fédéral, provincial ou communal. Ce type de plan d’urgence a été utilisé, par exemple, lors des attentats terroristes à Zaventem et Maelbeek ou de la crise du COVID-19.

- Les plans d’intervention monodisciplinaires visent à élaborer les missions par discipline, afin qu’une discipline puisse démarrer de manière autonome et agir rapidement. Ils permettent en outre de coopérer avec d’autres disciplines.

- Plans d’urgence internes : il s’agit de plans élaborés au niveau d’une institution, par exemple un hôpital.

Pour en savoir plus sur les plans d’urgence :

Plans d’urgence - Centre de Crise

Ci-dessous, nous allons nous arrêter plus en détail sur le plan d’intervention monodisciplinaire des secours médicaux, sanitaires et psychosociaux (discipline 2) dont le SPF Santé publique est responsable en situation d’urgence.

Ce plan d’intervention décrit les missions suivantes:

- déclencher la chaîne médicale de secours;

- administrer les soins médicaux et psychosociaux aux victimes et aux personnes concernées par la situation d’urgence;

- organiser le transport des victimes;

- prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de la population.

|

L’inspecteur d’hygiène fédéral joue un rôle important dans l’exécution de ce plan d’intervention. Il est le représentant local du SPF Santé publique en matière d’aide médicale urgente. Il est l’interlocuteur du gouverneur, du bourgmestre, des professionnels de la santé et des citoyens. L’inspecteur d’hygiène fédéral est assisté d’un expert en gestion des incidents et des crises (ICM), d’un manager psychosocial (PSM) et d’une équipe de direction médicale 112. Par centrale d’urgence 112, cette équipe se compose d’un directeur médical, d’un directeur médical adjoint et d’infirmiers régulateurs (voir chapitre “Organisation”). Ensemble, ils forment le « cluster d’inspection d’hygiène fédéral ». Les tâches des clusters sont les suivantes :

|

Pour en savoir plus:

https://www.health.belgium.be

Dans ce qui suit, trois sous-plans spécifiques développés dans le cadre des missions susmentionnées sont discutés.

|

Soins médicaux |

Soins psychologiques |

Santé publique |

||

| Plan d’intervention | Plan d’intervention |

Plan Risques et |

||

| Médicale | PsychoSociale | |||

| PIM |

PIPS |

PRIMA |

Plan d’intervention médicale - (PIM)

Les premiers groupes de secours sur place (police, service d’ambulance ou pompiers) peuvent demander le déclenchement d’un plan d’intervention médicale (PIM)[2]. Seuls quelques professionnels sont en mesure d’activer un PIM, à savoir :

- le directeur médical (adjoint)[3];

- le premier médecin SMUR sur place;

- un inspecteur d’hygiène fédéral;

- un expert en gestion des incidents et des crises (ICM);

- le chef du service Réponses de la Direction Générale « Préparation et Réponses aux Urgences sanitaires » du SPF Santé publique.

C’est la centrale d’urgence territorialement compétente qui activera formellement le PIM.

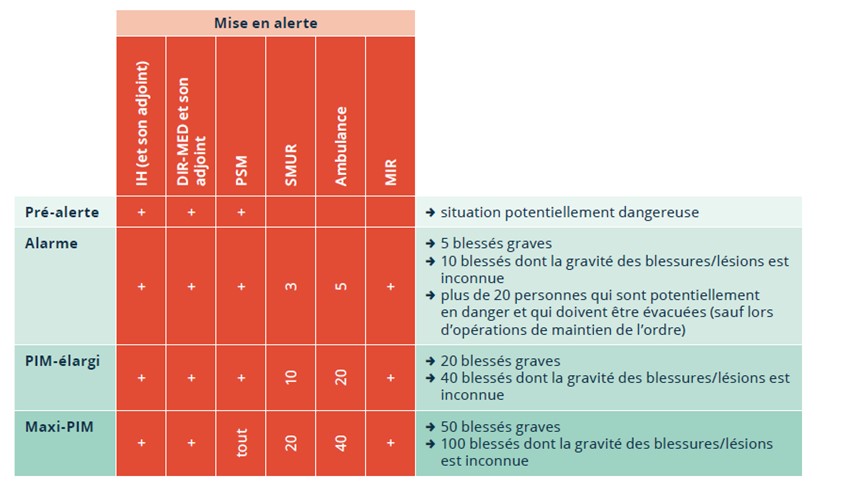

Le PIM comprend différents niveaux avec une utilisation croissante des ressources en fonction de la phase du PIM. L’inspecteur d’hygiène (adjoint) ((ADJ)IH), le directeur médical (adjoint) ((ADJ)DIR-MED) et le manager psychosocial (PSM) sont toujours appelés. En fonction de la phase, le Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR), les ambulances (AMB 112) et les moyens d’intervention rapide (MIR) sont déployés.

L’escalade et la désescalade au niveau des plans sont décidées par la centrale d’urgence 112 sur la base des informations obtenues auprès des personnes mentionnées ci-dessus. En cas d’escalade d’un PIM, la centrale d’urgence 112 de la province touchée peut faire appel aux moyens des provinces voisines.

Le ministre fédéral de la Santé publique a conclu une convention avec la Croix-Rouge de Belgique pour fournir un soutien en cas d’urgence (médicale). Cela suppose, entre autres, de fournir les éléments suivants :

- des ambulances et des ambulanciers;

- des moyens d’intervention rapide (MIR ) pour la mise en place du poste médical avancé;

- des officiers de liaison; ce sont les personnes qui établissent le contact pendant une situation d’urgence et assurent la communication entre les différents partenaires impliqués;

- un soutien logistique (kits sanitaires, lits de camp, couvertures, etc.);

- un déploiement de « l’Intervention sociale urgente »; il s’agit de volontaires qui apportent un soutien psychosocial urgent dans le cadre d’opérations de secours à grande échelle lors de catastrophes ou de cas graves.

Le chef du service Réponses de la Direction Générale Préparation et Réponses aux Urgences sanitaires, les inspecteurs d’hygiène fédéraux et l’expert en gestion des incidents et des crises coordonnent l’aide médicale urgente pendant une crise. Lorsque la crise est d’une ampleur telle que des conséquences socio-économiques importantes sont à craindre, un contrôle administratif est également demandé (bourgmestre, gouverneur).

| Par exemple : lors d’un incendie industriel majeur, un nuage toxique se déplace vers des entreprises environnantes. À ce moment-là, il faut décider si l’usine doit être évacuée pour raisons sanitaires. Cette décision est prise par le directeur du poste de commandement opérationnel ou, dans la phase administrative, par le bourgmestre ou le gouverneur. Cette décision a des conséquences financières. Une compensation peut éventuellement être due. À ce moment-là, les différentes disciplines ont une fonction consultative au sein du centre de coordination (CC) communal ou provincial. |

Plan d’intervention psychosociale (PIPS)

Une urgence collective peut causer de graves dommages psychosociaux à un grand nombre de personnes. En conséquence, il peut être nécessaire d’apporter une aide adéquate aux personnes directement concernées et à leurs proches. Pour faire face à ce besoin, un manager psychosocial (PSM) travaille aux côtés de l’inspecteur d’hygiène fédéral (IHF). Les actions menées dans le cadre du soutien psychosocial visent à stimuler la résilience des personnes touchées et s’adressent à la fois aux victimes directes et indirectes de l’urgence. Les autorités fédérales sont responsables du soutien psychosocial pendant la phase aiguë. Le soutien psychosocial au cours de la phase ultérieure de la catastrophe est une tâche qui incombe aux communautés.

|

Les missions de base suivantes d’un manager psychosocial se situent pendant la phase aiguë d’une situation d’urgence :

|

| Par exemple : lors d’un incendie dans une maison de retraite, les familles ont besoin d’informations sur leurs proches. Le manager psychosocial concerné organise un point d’information dans une salle de sport voisine. |

Pour en savoir plus sur le PIPS :

www.health.belgium.be

Plan Risques et Manifestations (PRIMA)

Lorsqu’une activité de grande envergure est organisée, il peut être nécessaire de prévoir un poste d’aide médicale à titre préventif. À l’aide du questionnaire PRIMA (plan Risques et Manifestations), les inspecteurs d’hygiène fédéraux donnent des conseils fondés sur une analyse des risques. L’autorité compétente (le bourgmestre ou le gouverneur concerné) est informée des moyens médicaux nécessaires.

Aide urgente internationale

Lorsqu’une catastrophe ou une calamité survient à l’étranger, l’une des missions du SPF Santé publique est de fournir aide et assistance au pays touché, si ce dernier en fait officiellement la demande. Ci-dessous nous avons choisi de mettre en lumière deux projets qui illustrent l’action récente du SPF Santé publique sur le plan international.

Belgian First Aid and Support Team

La Belgian First Aid and Support Team (B-FAST) est une structure fédérale interdépartementale qui organise le déploiement de l’aide d’urgence belge à l’étranger.

Le SPF Santé publique, qui collabore notamment avec le ministère de la Défense, le SPF Intérieur et le SPF Affaires étrangères dans le cadre de la mission B-FAST, est responsable du maintien opérationnel des modules suivants.

- Un module de purification d’eau, qui comprend le stockage et la distribution de l’eau purifiée.

- Une équipe médicale d’urgence de type 2 sera incluse en tant que capacité d’intervention d’urgence dans le pool de protection civile de l’Union européenne et fera partie de l’initiative Emergency Medical Team (EMT). L’EMT est un réseau d’équipes médicales qualifiées, formées et préparées pour fournir une assistance immédiate en cas d’urgence.

- Une équipe d’intervention rapide pour les grands brûlés et une cellule spécialisée pour la mère et l’enfant seront également mises en place dans le cadre du consortium « rescEU EMT ».

- Le SPF Santé publique fournira également un soutien médical à tous les membres de l’équipe lors des missions B-FAST.

B-FAST en action

La dernière grande mission médicale de B-FAST a été la mission post-tremblement de terre en Turquie en 2023. Notre pays a répondu présent aux côtés de la France, de l’Espagne et de l’Italie et a envoyé une équipe de 207 volontaires, du matériel médical pour mettre sur pied un hôpital de campagne de type EMT-2 ainsi qu’une station d’épuration.

Grâce au travail de ces volontaires, l’hôpital de campagne a pu être ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, du 16 février au 6 mars 2023. L’hôpital, qui comprend, entre autres, un service d’urgence, des consultations générales, un service de radiologie, une pharmacie et un bloc opératoire, a pu aider pas moins de 2 389 adultes et 1 114 enfants, dont 400 de moins de 5 ans.

Malgré l’aide de B-FAST, les conditions de vie étaient particulièrement difficiles pour la population touchée. Au total, 491 des 3 503 patients ont séjourné dans des abris. 2 295 patients ont vécu dans des tentes et 63 ont dormi dans la rue. Beaucoup de ces patients n’avaient pas accès à l’eau potable, à de la nourriture ou à des toilettes.

B-FAST enregistre les plaintes les plus courantes et les partage avec la communauté internationale afin de mieux préparer les interventions futures. En Turquie, les syndromes les plus courants sont, par ordre décroissant, les problèmes respiratoires et les symptômes de la grippe, les traumatismes avec plaies et fractures, les problèmes gastro-intestinaux, les problèmes de peau et la douleur. Cette répartition est observée après presque tous les types de catastrophes.

Ces actions n’auraient pas pu être menées à bien sans notre pool de bénévoles. Celui-ci se compose actuellement de 670 professionnels, dont des profils médicaux, logisticiens, des experts en purification d’eau et des techniciens.

En savoir plus ?

https://www.health.belgium.be/fr/b-fast

RescEU : Une assistance médicale de 5 millions d’euros pour l’Ukraine

En savoir plus ?

https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/resceu_fr

[1]Source : Centre de crise National (s.d.) Organisation lors d’une situation d’urgence sur le terrain.

https://centredecrise.be/fr/que-font-les-autorites/gestion-de-crise/organisation-lors-dune-situation-durgence-sur-le-terrain

[2]La structure du PIM est définie dans une circulaire ministérielle.

[3]Au sein du PIM, il s’agit d’une fonction temporaire occupée par un médecin qui est en charge de la direction opérationnelle de l’ensemble des secours médicaux, sanitaires et psychosociaux sur le terrain. Ce médecin travaille sous l’autorité administrative de l’inspecteur d’hygiène fédéral.